시조의 정착은 고등학교때 배운 바에 의하면 고려말이다. 그전에도 이두를 이용해 한시와는 다른 전통시를 창작했겠지만 많이 남아있지 않아 그 전모를 알 수는 없다. 다만 한시로 표현하기 어려운 우리의 정서나 우리말 표현에 대한 욕구가 꽤 잠재했으리라는 시사를 던져주기는 한다. 개인적인 추측으로 시조의 발전과 유행에 큰 역할은 한 것은 한글의 창제가 아닐까 싶다. 과거의 이두와는 비교가 안되게 손쉽고 통일적으로 토씨를 달고 우리말 표현을 할 수 있었을테니 양반들이 겉으로는 한글을 언문이라 업수히 여기면서도 속으로는 그 편리함과 유용함의 유혹을 쉽게 떨치지 못했으리라.

이런 추측의 연장에서 보면, 조선 전기(혹은 중기)까지의 시조는 언어(글)의 측면에서 볼때 한문과 한글이 양반이라는 계급에 의해 절충되는 지점이라고 말할 수도 있지 않을까? 고등학교때 입시준비하느라 달달달 외워서 아직도 암기하고 있는, 성삼문의 시조를 보면 그런 측면이 잘 드러나지 싶다.

이 몸이 죽어 가서 무엇이 될꼬 하니

봉래산(蓬萊山) 제일봉에 낙락장송(落落長松) 되었다가

백설이 만건곤(滿乾坤)할 제 독야청청(獨也靑靑) 하리라.

첫 행은 정말 순 한글, 한자가 하나도 없다. 둘째 행은 '에'라는 토씨를 제외하면 단어로는 '되었다가'가 하나 있다. 세째 행은 토씨 빼고는 다 한문이다. 이 시조를 한글로 옮기면 대략 아래와 같다.

이 몸이 죽어 가서 무엇이 될까 하니

봉래산 제일 높은 봉우리에 쭉쭉 가지 뻗은 큰 소나무가 되어 있다가

흰눈이 온세상에 가득할때 홀로 푸르리라, 홀로 푸르리라.

한글로만 된 첫연을 한문으로 옮기는 것(我死然後念何爲 등등)도 어설퍼 보이고 반대로 2,3연을 한글로 풀 경우, 우리식 한문음독(중국음과는 다르니까)의 묘미가 사라진다. 예를 들면 '낙락장송'에서 ㄱ(혹은 낙)과 ㅇ의 연음, '만건곤'에서 ㄴ의 연음, 독야청청에서 ㅇ(혹은 청)의 연음에서 오는 음가의 맛들 말이다.

또한, 표현상의 문제말고도 한문(구체적인 문학장르로는 한시)과의 타협의 혐의점은 3,4조라는 음수율에도 있다. 시조의 음수율(3434 343(4)4 3543)은 물론, 우리 단어가 대개 3,4,5 음절로 이루어진 것이 비율적으로 많은 데서 온 이유가 크겠지만, 5언시 내지는 7언시라는 구조를 지닌 한시를 의식적으로 염두에 두었던 것이 아닐까 싶다. 교착어인 우리 말은 고립어인 중국어처럼 음수율을 맞추기 어려운 구조이다. 시라고는 정형시 밖에 없던 당시(우리나라 뿐 아니라 전세계가)에 우리 말에 어울리는 정형시는 음수율을 맞추기 보다는 서양처럼 운을 맞추는 방향이 맞았을 것이다. 그럼에도 한시의 운에 대해서는 살짝 눈 감고 음수율에 집착하게 된 것은 한시의 정합적인 배열미에 강한 끌림이 있었던 탓 아닐까? 사실 3,4,5의 음수율은 7언시를 3,4로 분리하고 5언시의 5를 결합한 것이라는 추측을 하기에 충분하다. 음수율에 대한 집착은 다시금 한자어에 대한 의존을 강화시키는 역할을 한다. 3,4조를 맞추자니 뜻글자인 한자어에 기대 음절수를 줄일 수 밖에 없게 되니까.

이런 절충의 균형은 조선 후기 시조의 향유 계층이 중인, 평민으로까지 확대되어 점차 한글(내지는 한글적 표현,입글)이 우월적 지위를 차지하면서, 동시에 그 원인인지 결과인지 모르겠지만 음수율에 대한 강제가 현저히 완화되면서 사설시조화 되자 깨지고 만다. 그렇다고 근본적으로 한문에 익숙한 식자층(그것이 평민이더라도)의 시가인 시조가 우리식 한문독음과 한문표현의 아름다움, 그리고 음수율을 완전히 포기하지는 못하지만 자신의 긍정적 요소들(우리말 표현, 평민정서 등)를 가지고 근대 자유시에 포섭되어 간다. (물론, 우리말 표현이라는 측면에서만 보면 시조보다는 전국 각지에서 광범위하게 불렸을 민요가 그 중요성이 더 컸을 것이지만 아무래도 당시 채록의 한계로 말미암아 원형대로 보존된 수량이 시조보다 현저히 떨어지는 관계로 그 영향을 평가하기는 꽤나 어려움이 있을 것이다. 그러나 민요의 전통이 일반인의 정서에 밀착되어 있었음은 분명하고 이런 수용자의 태도가 근대 시인들의 시 창작에 영향을 미쳤으리라는 것은 미루어 짐작이 된다.)

사라져가던 장르인 시조는 1920년대 중반 시조부흥운동을 통해 재발견(?)된다. 그러나 이 재발견은 내가 보기에 다분히 문단에서 카프에 대항하는 '이념적인 대립점'을 세우는 운동이라는 측면과 일제에 의해 강제되는 근대화에 대한 문학적 반발, 그리고 역설적이게도 일본의 하이쿠 혁신운동 등에 자극을 받아 이루어진 것이지 근대문학의 내적 요구에 근거했다고 보기에는 다소 망설여짐이 있다. 이병기 등이 내용과 문투, 형식에 일정의 변화를 시도하지만 시조는 앞서 말한 한글과 한문의 절충이라는 근본적인 한계에서 좀체 벗어나기 어려운 구조이므로. 음수율을 지키자니 우리말 표현에 제한이 오고 음수율을 버리자니 자유시와 구별 지을 수 없는 구조. 그 결과 현대시조는 여전히 '의식적인 사람'들에 의해 겨우 명맥을 유지하고 있을 뿐 역동성을 소진한 지는 이미 오래인 것 같다.

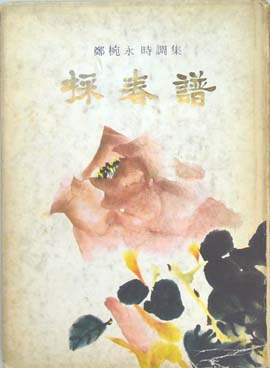

다만 잔영처럼, 여전히 우리말을 통한 정서 표현과 우리식 한자독음의 아름다움과 음수율을 결합하여 유려한 시를 짓는 분이 간간히 나오는 듯 한데 정완영도 그 중 하나 아닐까 생각해 본다.

부석사 야도 浮石寺 夜禱

- 정완영

한 결로 이 밤 받들어 석등에 불 켰읍니다.

무량수전 부처님은 천년토록 말씀 없는데

딩거렁 청산을 불러 절로 우는 풍경소리.

원역(願域)은 멀기도 하여 끝내 못 갈 꿈이든가

인간사 어룽진 하소 묵의(默衣)도 잠이 들고

적적산(寂寂山) 타돌아가는 漆夜 三更 紅葉이여.

겨자씨만한 목숨, 하늘만한 외로움에

솔바람 푸른 자리 등을 밝혀 願을 두고

옛 님도 이 밤을 홀로 어이 새고 갔던고.

-----------------------------------------------------------------------------------

도 닦는 것은 목욕탕에서 등밀어 달라는 것처럼 남에게 의존할 수 없는지라 구도자는 천상 무소의 뿔처럼 혼자 가야한다. 그래서 깨달음에 들때까지는 꽤나 외로울 것인데 하물며 가을날밤 홀로 기도할 때의 적막함이란 필설로 담기 어려우리. 외로움이란 것도 망상에서 오는 번뇌일진대 그것이 이 칠흑같은 밤 적적한 산을 타돌아가며 붉은 단풍처럼 빨갛게 일어나는데...

간신히 마음을 진정시키고(등을 밝혀 원을 두고) 생각해보니 원역에 도달했던 옛 성현들은 이런 밤의 외로움을 어떻게 극복했을까

여기서 가장 시조스러운 문구는 아무래도 "적적산 타돌아가는 칠야 삼경 홍엽이여." 아닐까

* 짧은 지식으로 많은 이야기를 하다보니 무지막지한 비약이 이루어졌으리. 위의 글에 주로 해당하는 것은 소위 의고파나 기교파라는 부류의 시조이겠지만, 큰틀에서 음수율(혹은 음보율)이라는 정형성을 중심에 두고 자유시와 대립점을 만든다는 것이 실제로 현대시조 자체를 해체하거나 무의미하게 만드는 것 아닐까하는 점에서는 통하는 바가 있으리.

'글들 > 읽은시' 카테고리의 다른 글

| 현실에서 탈속으로, 탈속에서 현실로 (0) | 2007.11.09 |

|---|---|

| 나(그)를 쳐다보는 그(나)의 눈빛 (0) | 2007.11.07 |

| 염결성(廉潔性) (0) | 2007.09.08 |

| 가숙(假宿)의 램프 (0) | 2007.08.14 |

| 중단과 계속과 해학이 일치하듯이 (0) | 2007.07.31 |